Als es in St.Gallen vor fünfzehn Millionen Jahren Steine regnete…

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum grossen Asteroiden-Einschlag vor fünfzehn Millionen Jahren im «Nördlinger Ries» in Süddeutschland. Dabei wurden Millionen Tonnen von Gestein in die Luft geschleudert – ein Teil davon prasselte als «Steinregen» auch im Gebiet des heutigen St.Gallen nieder. Eine neue wissenschaftliche Arbeit unter Beteiligung der Naturmuseen St.Gallen und Bern bestätigt dieses Szenario und fügt interessante Fakten dazu.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum grossen Asteroiden-Einschlag vor fünfzehn Millionen Jahren im «Nördlinger Ries» in Süddeutschland. Dabei wurden Millionen Tonnen von Gestein in die Luft geschleudert – ein Teil davon prasselte als «Steinregen» auch im Gebiet des heutigen St.Gallen nieder. Eine neue wissenschaftliche Arbeit unter Beteiligung der Naturmuseen St.Gallen und Bern bestätigt dieses Szenario und fügt interessante Fakten dazu.Es muss ein denkwürdiger Tag gewesen sein im subtropisch warmen Alpenvorland vor fünfzehn Millionen Jahren: ein greller Feuerball erscheint am nordöstlichen Horizont, fünfzig Mal heller als die Sonne. Eine halbe Minute später folgt ein Erdbeben der Stärke 8, anschliessend prasseln für einige Minuten bis zu kopfgrosse Gesteinsstücke nieder, bevor eine Druckwelle die meisten Bäume umwirft. Nach gut neun Minuten ist der Spuk zu Ende. Was war passiert? Süddeutschland wurde von einem eineinhalb Kilometer grossen Asteroiden mit der Energie von 16 Millionen Hiroshima-Bomben getroffen. Den dabei entstandenen Krater nennt man heute das «Nördlinger Ries». Vom damaligen Gesteinsregen zeugt heute in der Region St.Gallen nur noch der «Blockhorizont»: eine dünne Schicht von hellen Gesteinsstücken, die für das geübte Auge an einigen Stellen entlang des Sitter-Ufers erkennbar ist.

Ein Kalkstein des beschriebenen Blockhorizonts in der Bildmitte: er befindet sich rund 180 Kilometer entfernt von seinem Ursprungsort, dem Nördlinger Ries in Süddeutschland. Foto: Matthias Meier, Naturmuseum St.Gallen

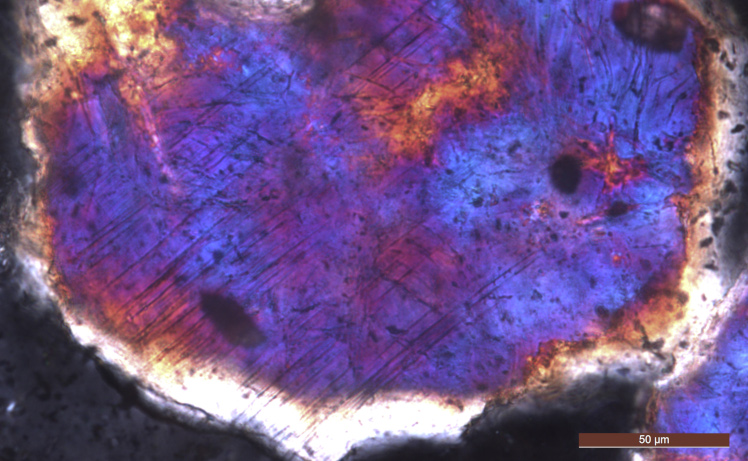

Ein Kalkstein des beschriebenen Blockhorizonts in der Bildmitte: er befindet sich rund 180 Kilometer entfernt von seinem Ursprungsort, dem Nördlinger Ries in Süddeutschland. Foto: Matthias Meier, Naturmuseum St.GallenEine Gruppe von Forschenden, unter anderem der Universitäten Kopenhagen (DK) und Lund (S), des Naturmuseums St.Gallen und des Naturhistorischen Museums Bern, lockte genau dieser sogenannte Blockhorizont vor einigen Jahren in die Nähe von Bernhardzell (SG). «Wir haben Proben entnommen und darin nach geschockten Quarz-Kristallen gesucht» erklärt Sanna Holm-Alwmark von der Universität Kopenhagen. Die Geologin ist Erstautorin einer neuen Studie, die Anfang April in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» erschienen ist. Geschockte Quarze entstehen, wenn Gestein einem extrem hohen Druck ausgesetzt wird, wie etwa beim Einschlag eines Asteroiden. Als erstes Ergebnis ihrer Untersuchung führt Holm-Alwmark aus: «Wir konnten feststellen, dass ein Druck von bis zu einer Viertelmillion Atmosphären auf die Quarze eingewirkt hat – in etwa das, was wir erwartet haben».

Der Blockhorizont in der Ostschweiz wurde 1945 vom Ostschweizer Geologen Franz Hofmann entdeckt und zuerst als vulkanisches Auswurfmaterial, ab 1973 dann als Produkt eines grossen Meteoriteneinschlags, interpretiert. Neu wird ein Gesteinsblock aus dem Blockhorizont im obersten Stock des Naturmuseums St.Gallen zu sehen sein, wie Matthias Meier, Sammlungskurator des Museums und Mitautor der neuen Studie, erklärt. «Mich fasziniert der Gedanke, dass dieser unscheinbare, faustgrosse Gesteinsblock 180 Kilometer weit durch die Luft geschleudert wurde. Diese unglaublichen Kräfte sind für uns Menschen nur schwer vorstellbar». Proben des Blockhorizontes bei St. Gallen sind auch im Naturhistorischen Museums Bern zu sehen: In der Ausstellung «Weltuntergang» steht eine Gruppe von Kalkblöcken aus dem Blockhorizont als Zeugen der unvorstellbaren Energie, die bei Meteoriteneinschlägen freigesetzt wird und zu Katastrophen riesigen Ausmasses führen kann. In der Ausstellung «Steine der Erde» ist ein «Shatter-cone» – eine strahlenförmige Struktur in Kalkstein – ausgestellt, ebenfalls aus dem Blockhorizont. «Shatter-cones» sind einzigartige Strukturen und absolut charakteristisch für Gesteine, welche bei Meteoriteneinschlägen den enormen Kräften von Schockwellen ausgesetzt waren.

Ein geschockter Quarz-Kristall aus der Staubwolke, eingelagert im Blockhorizont bei Bernhardzell Foto: Beda Hofmann, Naturhistorisches Museum Bern

Ein geschockter Quarz-Kristall aus der Staubwolke, eingelagert im Blockhorizont bei Bernhardzell Foto: Beda Hofmann, Naturhistorisches Museum BernLink zur Publikation in «Scientific Reports» (Open Access): www.nature.com/articles/s41598-021-86685-2